我在皇冠高地参加一个妇女圈,一个犹太妇女的聚会,有人问我一个我称之为“问题”的版本

“你看起来很有异国情调,”她说犹太人在美国吗菲律宾看上去和其他人一样吗?”

我真的不知道怎么回应。

“通常,像是一个眼神——你知道我的意思吗?”她重复道。我感觉到房间里的人对我的关注。”我不知道那里有犹太教堂。

“嗯,那里有坦普尔埃米尔……”我开始——只是因为我读过一本书,邦妮M。哈里斯。哈里斯写道,在二战期间,美国政府和许多西方民主国家是如何限制或完全封闭犹太人的难民菲律宾联邦为1300多名德国犹太人提供了安全庇护。它提到了埃米尔神庙,尽管它在1945年日本占领期间被烧毁。

谢天谢地,节目主持人回答说:“犹太人有各种不同的颜色和大小。”另一个带着提切尔头巾的英国口音女孩补充说,“是的,我见过像她这样的犹太人。”

再一次,我的犹太人同胞需要提醒他们米兹拉希犹太人,塞法德犹太人,德系犹太人,黑人犹太人,亚裔犹太人-基本上是所有种类的。而现在,在反犹太主义抬头之际,强调犹太人多样性的有效性并团结一致反对恐怖主义是非常重要的反犹太主义.

塔木德国家(在奥纳特·德瓦林)你不应该压迫一个犹太人选择-通过提醒他们的过去。我已经意识到转换。我从来没有去过菲律宾的犹太教堂,在那里我出生和生活,直到我七岁。我的犹太之旅始于曼哈顿下东区的一个小书屋,三年多前在上西区穿过一片喧嚣和喧嚣米克维,犹太教法庭和仪式沉浸,密封一个转换。

但这不是我旅程的终点。

犹太教是不断学习,分析,解释和带来基杜沙或圣洁,通过仪式性的觉知行为来表达。我们特别注意某些事物,这就是它们神圣和与众不同的原因。感觉不一样似乎是一种很好的犹太情怀——所以感觉不犹太,或者说不值得,是不够的。甚至摩西也觉得这是导致埃及出逃的原因。

我经历了相当多的犹太教从与那些自命不凡的人共度安息日到倾听梅吉拉特·埃丝特在Yes through Lab/Shul之家,一个由艺术家驱动、上帝可选的犹太空间。尽管我的大部分互动都非常积极,但当人们听到我的姓(听起来像西班牙语)或是我的长相(有点奇怪)时,我仍然会听到“问题”的变体亚洲的.

讽刺的是微压缩在犹太人的空间里,我加强了对房间的归属感。正如已故拉比乔纳森萨克斯所说:“死鱼随波逐流。活鱼逆流而上。良心和勇气也是如此。”

上个月,我和我的丈夫去了纽约的海德公园旅行(我认识他三年前我已经皈依了)。在我们去一个养着羊驼和骆驼的农场的路上,我打电话给哈德逊河谷中部的沙巴沙武特就要来了。关于犹太社区,我最喜欢的一件事就是打个电话,你就有了家。

我们出现在拉比的房子由于Covid-19,我们是他们一年多来的第一位客人,他们非常热情。他们问我叫什么名字。”“米利暗,”我用希伯来的中名说。

我感到我内心的边缘化和冒名顶替综合症开始发作。如果他们问我的历史呢?我如何总结我的生活,作为一个移民的流离失所的过去的经验,为什么我连接到犹太教在几句话,将永远不会公正?我觉得有必要背诵我的犹太简历,其中包括在医院临床团队实习的经历脚步声-犹太人离开或探索哈雷迪之外的自助组织东正教社区-通过我在纽约大学银社会工作学院的研究生课程,在那里我是银犹太社区的主席。

“你从哪里来?”他们问。我含糊地回答说:“新泽西州的肖特山。”我们告诉他们我们现在住在威廉斯堡。他们开玩笑问我们是不是萨特马尔·哈西迪姆我说不,但我们住得很近,能听到18分钟的警笛声安息日我们在那里买肉。

我松了一口气,意识到他们不是在打听,而是很高兴我们能过来。他们邀请我为Yom Tov点燃蜡烛并说舍赫切亚努. 我背诵祝福记在心里。

我们留下来吃晚饭,第二天又回来参加沙武特服务。小社区聚集在后院,我的一部分人怀疑那里是否安全。就像我想知道戴帽子是否安全一样大卫之星或者我的丈夫是否可以在周六穿一件基帕去舒尔,以及在我工作的私立犹太学校毕业时如何制定安全计划以防发生炸弹。我回想了一下枪击案生命之树2018年的犹太教会堂,以及凶手是如何迷恋希亚斯的,同年我在那里志愿服务的犹太机构,与来自俄罗斯的难民一起工作。

犹太教是我们在共同价值观的基础上做出选择和创造空间的一种积极实践,这种价值观不仅与种族构成有关。这是集体主义,我经常在这些空间里。当我的社区处于危险之中时,我就处于危险之中——无论在光谱中的什么地方。

在那本书上,像以前所有的书一样,我们读了路得记,关于皈依者不仅收养了一个犹太身份而是犹太人的命运。

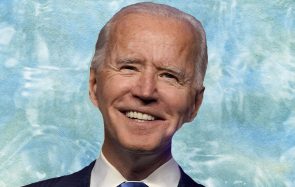

标题图片通过FoxysGraphic/Getty Images